信号, 软件和健康 02

ELEC5622 信号、软件与健康 - 第二周:磁共振成像 (MRI) - I

磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging) 概览

关于 MRI 的几个问题

-

MRI 是否有电离辐射 (ionizing radiation)?

- 没有。MRI 使用强磁场和射频波 (radio-frequency wave) 来生成图像,不涉及 X 射线等电离辐射,因此对人体是安全的。

-

一台 MRI 扫描仪多少钱?

- 非常昂贵。一台 MRI 扫描仪的成本可能高达数百万美元。

-

哪些人不适合做 MRI 检查?

- 体内有金属植入物的人,例如心脏起搏器 (pacemaker)、手术夹 (surgical clips)、金属板或螺钉等,因为强磁场可能会导致这些物体移位或过热。

- 患有幽闭恐惧症 (claustrophobia) 的人可能会感到不适,因为检查是在一个狭窄封闭的空间内进行的。

磁共振领域的诺贝尔奖

磁共振技术的发展离不开众多科学家的杰出贡献,其中多项成果获得了诺贝尔奖:

- 1944 年:物理学奖,拉比 (Rabi)

- 贡献:测量了原子核的磁矩 (magnetic moment)。

- 1952 年:物理学奖,费利克斯·布洛赫 (Felix Bloch) 和 爱德华·米尔斯·珀塞尔 (Edward Mills Purcell)

- 贡献:发现了核磁共振 (NMR) 现象的基础科学。

- 1991 年:化学奖,理查德·恩斯特 (Richard Ernst)

- 贡献:开发了高分辨率脉冲傅里叶变换核磁共振 (high-resolution pulsed FT-NMR)。

- 2002 年:化学奖,库尔特·维特里希 (Kurt Wüthrich)

- 贡献:通过核磁共振技术解析了溶液中的生物大分子三维结构。

- 2003 年:生理学或医学奖,保罗·劳特伯 (Paul Lauterbur) 和 彼得·曼斯菲尔德 (Peter Mansfield)

- 贡献:在 MRI 技术方面的开创性发现,特别是空间定位和快速成像技术。

MRI 发展简史

- 1946 年,Felix Bloch 和 Edward Purcell 独立发现了磁共振现象,并于 1952 年 获得诺贝尔奖。

- 直到 20 世纪 70 年代,磁共振 (MR) 主要用于化学和物理分析。

- 1971 年,雷蒙德·达马迪安 (Raymond Damadian) 在《科学》杂志上发表论文,指出可以通过磁共振在体外区分肿瘤和正常组织。

- 20 世纪 70 年代,Lauterbur 和 Mansfield 在 MRI 方面取得突破性发现,包括空间定位 (spatial localization)、梯度磁场的有效利用 (efficient gradient utilization) 和 快速成像 (fast imaging) 等,他们因此在 2003 年 获得诺贝尔奖。

- 1977 年,首次对人体进行了逐点扫描 (point by point scan) 的 MRI 检查。

- 20 世纪 70 年代,由 John Mallard 领导的阿伯丁大学团队建造了第一台全身 MRI 扫描仪。

MRI 的物理原理

哪些原子核可用于 MRI?

- 原子核需要具备两个属性:

- 自旋 (spin)

- 电荷 (charge)

- 原子核由质子 (proton) 和中子 (neutron) 组成:

- 两者都具有 $1/2$ 的自旋。

- 质子带正电荷。

- 成对的自旋会相互抵消,因此只有拥有奇数个质子或中子的原子才具有净自旋 (net spin)。

- 适用于磁共振的原子核包括:$^1H$ (氢), $^{13}C$ (碳-13), $^{19}F$ (氟-19), $^{23}Na$ (钠-23), $^{31}P$ (磷-31)。

为什么氢原子最适合用于 MRI?

- 生物组织主要由 $^{12}C$, $^{16}O$, $^1H$ 和 $^{14}N$ 组成。

- 在这些主要元素中,氢原子 ($^1H$) 是唯一对 MR 敏感的。

- 氢是人体中最丰富的原子。

- 大部分氢原子存在于水分子 ($H_2O$) 中。

- 因此,几乎所有的 MRI 都是氢(质子)成像。

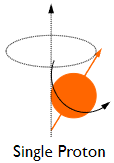

- 质子表面带有电荷,其自旋会形成一个微小的电流环,从而产生磁矩 (magnetic moment)。

- 同时,质子也具有质量,其自旋会产生角动量 (angular momentum)。

- 因此,质子“磁铁”与普通条形磁铁的不同之处在于,它还因自旋而拥有角动量。

MRI 基本原理步骤

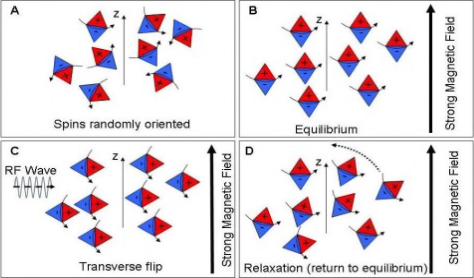

-

随机取向 (Spins randomly oriented)

- 在没有外部强磁场的情况下,人体内的氢原子核(质子)的磁矩方向是随机的,相互抵消,因此宏观上净磁矩 (net magnetic moment) M 为零。

-

平衡态 (Equilibrium)

- 当将人体置于一个强大的外部磁场 ($B_0$) 中时,质子们会像微小的指南针一样,沿着磁场方向重新排列。

- 一部分质子会与 $B_0$ 平行排列(低能态),另一部分会反平行排列(高能态)。

- 平行排列的质子数量略多于反平行排列的,这就产生了一个沿着 $B_0$ 方向的宏观净磁矩 M。

- 同时,质子绕着 $B_0$ 磁场方向进行一种特有的圆锥形运动,称为进动 (precession)。

-

激发 (Transverse flip / Excitation)

- 施加一个射频脉冲 (Radio-Frequency, RF pulse),其频率与质子的进动频率(拉莫尔频率 (Larmor frequency))完全相同。

- 质子吸收 RF 脉冲的能量,发生共振 (resonance)。

- 这会导致两个效应:

- 一部分处于低能态的质子“跃迁”到高能态。

- 所有质子的进动相位变得一致,即同相 (in phase)。

- 最终结果是,净磁矩 M 从纵向 ($z$ 轴) “翻转”到横向平面 ($x-y$ 平面)。

-

弛豫 (Relaxation)

- 关闭 RF 脉冲后,被激发的质子会释放能量,返回到原来的平衡状态。这个过程称为弛豫 (relaxation)。

- 在这个过程中,原子核会发射出之前吸收的射频信号,该信号可以被 MRI 扫描仪的线圈接收到。

- 弛豫过程包括两个独立的部分:T1 弛豫 和 T2 弛豫。

核心概念:进动与拉莫尔频率

- 进动 (Precession):旋转体自转轴围绕另一根轴旋转的运动。在 MRI 中,质子的自旋轴会围绕主磁场 $B_0$ 的方向进行圆锥形运动。

- 拉莫尔频率 (Larmor Frequency):质子围绕 $B_0$ 进动的频率。它与外磁场的强度成正比。

$$ \omega = \gamma B $$

- $\omega$ 是拉莫尔频率,单位是 MHz。

- $\gamma$ 是旋磁比 (gyromagnetic ratio),是特定原子核的物理常数。对于氢原子 ($^1H$),$\gamma \approx 42.58 \ \text{MHz/Tesla}$。

- $B$ 是磁场强度,单位是特斯拉 (Tesla)。

只有当施加的 RF 脉冲频率等于拉莫尔频率时,才会发生共振和能量吸收。

核心概念:T1 弛豫与 T2 弛豫

弛豫是激发态的原子核回到平衡态的过程。MRI 信号就是在这个过程中产生的。弛豫分为两种:

-

纵向弛豫 (Longitudinal Relaxation, T1)

- 描述净磁矩 M 沿 z 轴方向 (平行于 $B_0$) 恢复的过程。

- 也称为“自旋-晶格弛豫 (spin-lattice relaxation)”,指质子将能量传递给周围“晶格”(即其他分子)的过程。

- T1 时间常数:指纵向磁化恢复到其最大值 63% 所需的时间。

- 公式为:$M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T1})$

-

横向弛豫 (Transverse Relaxation, T2)

- 描述净磁矩 M 在 x-y 平面 (垂直于 $B_0$) 上衰减的过程。

- 也称为“自旋-自旋弛豫 (spin-spin relaxation)”,指质子之间相互作用导致进动失相 (dephasing) 的过程。

- T2 时间常数:指横向磁化衰减到其初始值的 37% (或损失 63% 的相位一致性) 所需的时间。

- 公式为:$M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T2}$

在 T1 和 T2 弛豫公式中,$M_0$ 指的是平衡态净磁化矢量 (Net Magnetization Vector at Equilibrium)。

您可以从以下几个方面来理解它:

物理意义: 当人体刚进入 MRI 的强磁场 ($B_0$) 中时,体内的氢质子会沿着磁场方向重新排列。经过一段时间后,系统会达到一个稳定的热平衡状态。此时,沿着主磁场方向(z 轴)会形成一个宏观的、稳定的净磁化矢量,这个在平衡状态下的、最大的纵向磁化强度就是 $M_0$。

在 T1 弛豫中的角色:

- T1 弛豫描述的是纵向磁化从零恢复到平衡态的过程。

- 在公式 $M_z(t) = M_0 (1 - e^{-t/T1})$ 中,$M_0$ 是纵向磁化矢量 $M_z$ 最终能恢复到的最大值或目标值。它代表了该组织能够产生的最大纵向磁场信号。

在 T2 弛豫中的角色:

- 当一个 90° 的射频脉冲将净磁化矢量 $M_0$ 完全翻转到横向平面(x-y 平面)时,横向磁化开始了。

- 在公式 $M_{xy}(t) = M_0 e^{-t/T2}$ 中,$M_0$ 是指在射频脉冲刚结束时(t=0 时),横向平面上的磁化矢量的初始幅度。之后,这个横向磁化会因为失相而逐渐衰减。

总结来说,$M_0$ 是特定组织在特定磁场强度下所能产生的最大磁共振信号潜能。

它的大小主要取决于:

- 质子密度 (Proton Density, PD):组织中单位体积内氢原子的数量。质子越多,$M_0$ 越大。

- 主磁场强度 ($B_0$):磁场越强,质子排列越有序,差值越大,$M_0$ 也越大。这就是为什么高场强(如 3.0T)的 MRI 设备能获得更高信噪比图像的原因。

不同组织的 T1 和 T2 值

不同生物组织具有不同的 T1 和 T2 弛豫时间,这是 MRI 能够区分不同组织的基础。

| 组织 (Tissue) | T1 (ms) | T2 (ms) |

|---|---|---|

| 水 / 脑脊液 (Water/CSF) | 3000 | 3000 |

| 脂肪 (fat) | 240 | 85 |

| 灰质 (gray matter) | 810 | 100 |

| 白质 (white matter) | 680 | 90 |

| 蛋白质 (Proteins) | 250 | 0.1-1.0 |

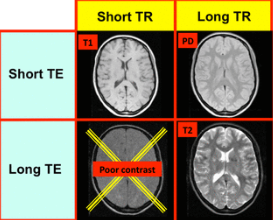

信号强度与弛豫速度有关。T1 加权像中,T1 短的恢复快,信号强,图像亮;T2 加权像中,T2 长的衰减慢,信号强,图像亮。

- T1 和 T2 时间都很长(例如水)的组织在 T1 加权 MRI 中是 暗的 (dark),在 T2 加权 MRI 中是 亮的 (bright)。

- T1 时间短且 T2 时间相对较长(例如脂肪)的组织在 T1 加权 MRI 中是 亮的 (bright),在 T2 加权 MRI 中是 亮的 (bright)。

MRI 脉冲序列与成像

MR 脉冲序列 (Pulse Sequences)

MRI 扫描不是一次简单的 RF 脉冲,而是一系列精心设计的 RF 脉冲和梯度磁场的组合,称为脉冲序列。

- 自由感应衰减 (Free Induction Decay, FID):单个 RF 脉冲后产生的初始 MR 信号。

- 自旋回波 (Spin Echo, SE):由两个连续的 RF 脉冲(通常是一个 90° 脉冲和一个 180° 脉冲)产生的信号。

- 90° 脉冲:将自旋翻转到横向平面,此时自旋开始失相。

- 180° 脉冲:像赛跑中的“向后跑”指令,让跑得快的自旋落后,跑得慢的赶上,从而重新聚焦自旋,产生一个更强的回波信号 (echo)。

SE 序列的信号强度

自旋回波序列的信号强度 (S) 取决于组织的特性(质子密度 [H]、T1、T2)和扫描参数(TR、TE)。

$$ S = K \cdot [H] \cdot (1-e^{-TR/T1}) \cdot e^{-TE/T2} $$

- 重复时间 (Repetition Time, TR):连续两个 90° 激励脉冲之间的时间间隔。主要影响 T1 对比度。

- 回波时间 (Echo Time, TE):从 90° 脉冲开始到接收到回波信号中心点的时间。主要影响 T2 对比度。

如何获得不同加权图像?

通过调节 TR 和 TE 的长短,可以控制图像的对比度类型。

- T1 加权序列 (T1-weighted):使用 短 TR 和 短 TE。

- 短 TR (< 1000ms) 使得不同组织因 T1 恢复速度不同而产生显著差异。

- 短 TE (< 30ms) 最小化 T2 衰减的影响。

- T2 加权序列 (T2-weighted):使用 长 TR 和 长 TE。

- 长 TR (> 2000ms) 使得所有组织的纵向磁化都基本恢复,消除了 T1 的影响。

- 长 TE (> 80ms) 使得不同组织因 T2 衰减速度不同而产生显著差异。

MRI 硬件与图像形成

MRI 扫描仪的主要部件

一台 MRI 扫描仪主要有四个组成部分:

graph TD

A[主磁体

Primary Magnet] --> B(超导磁体

提供B0强磁场)

C[梯度线圈

Gradient Coils] --> D(提供空间编码

x, y, z三个方向)

E[射频线圈

RF Coils] --> F(发射RF脉冲

接收MR信号)

G[计算机系统

Computer] --> H(控制扫描序列

图像重建)

graph TD

A[主磁体

Primary Magnet] --> B(超导磁体

提供B0强磁场)

C[梯度线圈

Gradient Coils] --> D(提供空间编码

x, y, z三个方向)

E[射频线圈

RF Coils] --> F(发射RF脉冲

接收MR信号)

G[计算机系统

Computer] --> H(控制扫描序列

图像重建)

graph TD

A[主磁体

Primary Magnet] --> B(超导磁体

提供B0强磁场)

C[梯度线圈

Gradient Coils] --> D(提供空间编码

x, y, z三个方向)

E[射频线圈

RF Coils] --> F(发射RF脉冲

接收MR信号)

G[计算机系统

Computer] --> H(控制扫描序列

图像重建)graph TD

A[主磁体

Primary Magnet] --> B(超导磁体

提供B0强磁场)

C[梯度线圈

Gradient Coils] --> D(提供空间编码

x, y, z三个方向)

E[射频线圈

RF Coils] --> F(发射RF脉冲

接收MR信号)

G[计算机系统

Computer] --> H(控制扫描序列

图像重建)

- 主磁体 (The magnetic field):MRI 系统中最大、最重要的部件,用于产生强大的主磁场 $B_0$。最常用的是超导磁体 (Superconducting magnet)。

- 梯度线圈 (Gradient Coils):用于对 MR 信号进行空间编码 (spatial encoding)。通过在主磁场上叠加一个线性变化的梯度场,使不同位置的质子具有不同的拉莫尔频率,从而实现空间定位。

- 射频线圈 (Radio Frequency, RF Coil):作为天线,既能向患者身体发射 RF 脉冲,也能接收组织发出的 MR 信号。

- 计算机 (Computer):控制整个扫描过程,并对接收到的信号进行傅里叶变换 (Fourier Transform),最终重建出图像。

如何形成图像:空间编码

MRI 序列产生的信号来自扫描仪内的所有组织,需要空间定位 (spatial localization) 才能将信号分离到身体的不同部位。

- 空间定位是通过磁场梯度 (magnetic gradients) 实现的。

- 扫描仪中有三组梯度线圈,分别对应 x, y, z 方向,它们可以轻微地改变主磁场,使拉莫尔频率随位置变化而变化。

三维空间定位 (3D localization) 的步骤:

- 层面选择 (Slice Selection):沿 z 轴施加梯度,同时发射一个特定带宽的 RF 脉冲。只有特定层面 (slice) 内的质子因频率匹配而被激发。

- 频率编码 (Frequency Encoding):沿 x 轴施加梯度。这使得同一层面内不同列 (column) 的质子有不同的进动频率。

- 相位编码 (Phase Encoding):沿 y 轴施加一个短暂的梯度。这个梯度会使同一层面内不同行 (row) 的质子产生一个可控的相位差 (phase shift)。这个过程需要重复多次(例如,对于 256x256 的图像,需要重复 256 次)。

K 空间 (K-Space)

- K 空间是 MRI 信号的原始数据空间 (raw data space)。

- 它是一个二维或三维的数字矩阵,存储的是图像的空间频率信息 (spatial frequency information),而不是直接的图像本身。

- K 空间中的每个数据点都是一个复数,包含幅度和相位信息。

- 图像 = K 空间的二维傅里叶变换 (spatial Fourier transform)

K 空间信息的分布

- K 空间中心 (Center of k-space):存储的是图像的低频信息,决定了图像的基本对比度 (basic image contrast) 和整体轮廓。

- K 空间外围 (Periphery of k-space):存储的是图像的高频信息,决定了图像的边缘 (edges) 和细节 (details)。

MRI 的优缺点

优点 (Advantages)

- 无电离辐射:非常安全,可用于孕妇和婴儿等对辐射敏感的人群。

- 卓越的软组织对比度:非常适合扫描软组织结构和器官,如大脑、心脏、眼睛、软骨和韧带等。

- 功能信息:可以提供关于身体血液循环和血管的信息,例如磁共振血管成像 (MRA)。

缺点 (Disadvantages)

- 幽闭恐惧症和噪音:检查在嘈杂且封闭的空间内进行,可能引起幽闭恐惧症患者的不适。

- 费用昂贵:MRI 扫描费用高,设备本身也价值数百万美元。

- 金属禁忌:体内有金属植入物的患者可能无法进行 MRI 检查,因为强磁场会带来风险。

知识点巩固与考题示例

可能的考法

- 基本原理:解释 MRI 的基本物理原理,如自旋、进动、共振和弛豫。

- 核心概念辨析:区分 T1 和 T2 弛豫及其对图像对比度的影响。

- 参数理解:解释 TR 和 TE 的含义,以及如何通过调整它们来获得 T1 加权或 T2 加权图像。

- 空间编码:描述层面选择、频率编码和相位编码在图像形成中的作用。

- K 空间:解释 K 空间的含义,以及其中心和外围信息分别对应图像的什么特征。

- 临床应用:比较不同组织(如水和脂肪)在 T1 和 T2 加权图像上的表现。

示例考题

问题 1:简述为什么氢原子是 MRI 成像中最常用的原子核? 参考答案:

- 中文:主要有三个原因:1) 氢原子在人体内含量极为丰富,尤其是在水和脂肪分子中;2) 氢原子核(即单个质子)具有强烈的磁共振信号,因为它有奇数个核子,净自旋不为零;3) 它是人体内唯一对磁共振敏感的主要元素,简化了信号来源。

- English: There are three main reasons: 1) Hydrogen atoms are extremely abundant in the human body, especially in water and fat molecules; 2) The hydrogen nucleus (a single proton) has a strong magnetic resonance signal because it has an odd number of nucleons, resulting in a non-zero net spin; 3) It is the only major element in the body that is sensitive to magnetic resonance, which simplifies the signal source.

问题 2:在自旋回波序列中,如果想要获得一幅 T2 加权图像,应该如何设置重复时间 (TR) 和回波时间 (TE)?并解释原因。 参考答案:

- 中文:应设置长 TR 和 长 TE。

- 原因:使用长 TR 是为了让不同组织的纵向磁化都有足够的时间恢复,从而最大限度地减少 T1 弛豫对图像对比度的影响。使用长 TE 是为了让不同组织的横向磁化有足够的时间进行 T2 衰减,从而使它们之间因 T2 时间不同而产生的信号差异最大化。T2 时间长的组织(如液体)衰减慢,信号强,在图像上显示为亮区。

- English: A long TR and a long TE should be set.

- Reason: A long TR is used to allow the longitudinal magnetization of different tissues sufficient time to recover, thereby minimizing the influence of T1 relaxation on image contrast. A long TE is used to allow the transverse magnetization of different tissues sufficient time for T2 decay, thus maximizing the signal difference between them due to their different T2 times. Tissues with a long T2 time (like fluid) decay slowly, resulting in a strong signal and appearing bright on the image.

问题 3:K 空间的中心区域存储了图像的什么信息?如果 K 空间中心的数据丢失,会对最终图像产生什么影响? 参考答案:

- 中文:K 空间的中心区域存储了图像的低频信息,这决定了图像的基本对比度和整体的亮度分布。如果 K 空间中心的数据丢失,最终重建的图像将会失去大部分的对比度,变得非常模糊和暗淡,无法区分不同的组织结构,只剩下一些物体的边缘轮廓。

- English: The central region of k-space stores the low-frequency information of the image, which determines the basic contrast and overall brightness distribution. If the data in the center of k-space is lost, the final reconstructed image will lose most of its contrast, becoming very blurry and dim, making it impossible to distinguish between different tissue structures, leaving only some object edges and outlines.